この文章では、個々の労働者の賃金が、この20年の間にどう変化したのか-下がったのか、変わらないのか、上がったのか-を、賃金構造基本統計調査を利用して明らかにしたい。この間、日本の賃金は停滞している、あるいは下がってきているという見解が一般的に流布しているが、日本の賃金に関して、個々の労働者のそれに着目することで、一つの別の見方を提供したい。それを踏まえて、賃金の変化が春闘に与えた影響を論じてみたい。

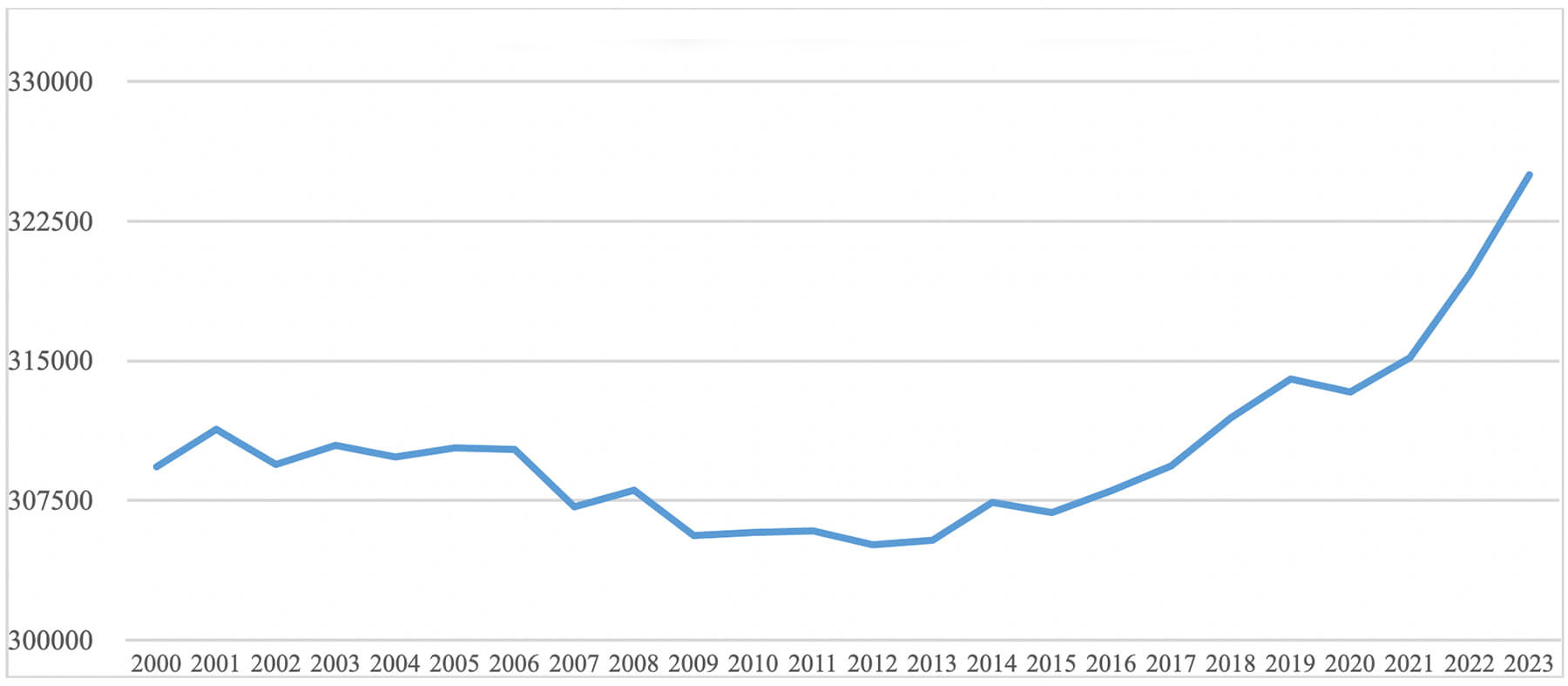

図1は男子一般労働者1の平均賃金額の23年間の推移を示している。ここで賃金は所定内給与額のことであり、「労働契約、労働協約あるいは就業規則などで予め定めている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額から、超過労働給与額を差し引いた額(職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれる)」である。

資料出所:厚生労働省『毎月勤労統計調査』平成12年から令和5年。調査産業計、5人以上事業所、一般労働者の各年6月の所定内給与額。

所定内給与額を取り上げたのは労働力の価格の推移を見たいからである。図1によると、2000年から2018年までは平均賃金は31万円前後で推移し、2019年から上昇し始めた。とはいえ、この5年間で、額でいえば15,000円、率でいえば5%ほど上がったに過ぎない。2000年から2018年という長い間、日本の平均賃金は停滞していた。

他方、年齢別の賃金カーヴ(賃金プロファイル)の変化に着目した研究は次のような発見をしている。濱秋=堀=前田=村田(2011)によれば、1989年から2008年にかけて、男子高卒および大卒の賃金プロファイルの傾きは徐々に緩やかになってきた。Inoue(2022)も2000年から2019年にかけて、賃金プロファイルがフラットになってきたことを示すとともに、その主たる原因は高齢化によるものであると論じる。Ohta(2019)は入社年次の異なる、同じ年齢層の労働者の賃金を比較している。具体的には各年齢層の2012年の賃金と2017年の賃金を比較し、大きく変化(下がった)年齢層に着目すると、男子高卒38歳、男子大卒43歳となる。これらの比較は、実は、1992年入社の労働者と1997年入社の労働者を比較したと推定できる(20年前はいずれも高卒は18歳、大卒は23歳)。言い換えれば、バブル期と就職氷河期に入社した労働者を比較しており、同じ年齢であっても、就職氷河期に入社した労働者の賃金は低い。その差は、高卒では-0.05、大卒では-0.14となる。その背景には勤続年数の短期化と大企業での雇用減があると論じている。

以上の研究は産業全体を対象としているのに対し、個別産業の賃金プロファイルの変化を分析した研究も数少ないが、ある。平松(2021)は大手鉄鋼メーカー(当初は6社、現在は経営統合して3社)で技能職として働く、男子高卒直入者(高卒後入社し、勤務を継続している労働者)の賃金プロファイルの1997年から2019年の変化(2年おき)を調べ、次のような貴重な発見をしている。賃金プロファイルは上昇傾向にあり、18~29歳では特に2014年以降、顕著であり、かつ以上の諸点は役職(一般、工長、作業長以上)にかかわらず当てはまる。

平均賃金の動向、賃金プロファイルの形状の変化や水準の変動は、個々の労働者にとっての主要な関心事なのだろうか?重要なことは、自分の賃金が上がったのか、下がったのか、それとも変わらないのかではないか。入社年次が自分より以前の、同じ年齢層に比べて、自分の賃金が低いことは、必ずしも賃金が下がっていることを意味しない。また賃金プロファイルの傾きが下がったとしても、自分の賃金も下がっているとは限らない。平松(2021)の分析では、賃金プロファイルが時とともに上昇傾向にあることが指摘されているので、当然のように個々の労働者の賃金も上昇傾向にあることはわかる。

濱秋他(2011)には、1950-52年生まれの大卒の標準労働者2の賃金が、1000人以上、10-999人以下の企業では、40歳代後半以降(1990年代後半以降)停滞しているように見えるグラフが示されている。ただ、それ以外のコーホートでは停滞ははっきりとはしないし、2000年代前半以降の変化は分析の対象外であり、わからない。

個々の労働者の賃金は、この20年間でどう変化したのか。下がったのか、変わらないのか、上がったのか。まずは、これを解いてみたい。

データは厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』を利用する。賃金としては、前述のように所定内給与額を取り上げる。

方法は極めて単純である。年齢階級別(20-24歳、25-29歳、30-34歳、35-39歳、40-44歳、45-49歳、50-54歳、55-59歳)の平均賃金額を5年ごとに比較する。つまり、たとえば2000年の「20-24歳」、2005年の「25-29歳」、2010年の「30-34歳」、2015年の「35-39歳」、2020年の「40-44歳」の賃金を比較する。5歳刻みの年齢集団(コーホート)を構成するメンバーは変わらないという、かなり大胆な仮説のもとでの比較である。その意味では、極めて限界のある分析となる。そのことを十分に承知したうえで、とにかく第一次的な接近を図ってみたい。

2000年から2020年まで、2001年から2021年、2002年から2022年までのデータを整理した。性別は男子、学歴は高卒と大卒、産業は調査産業計、規模は規模計、1000人以上、100-999人、10-99人を対象にする。

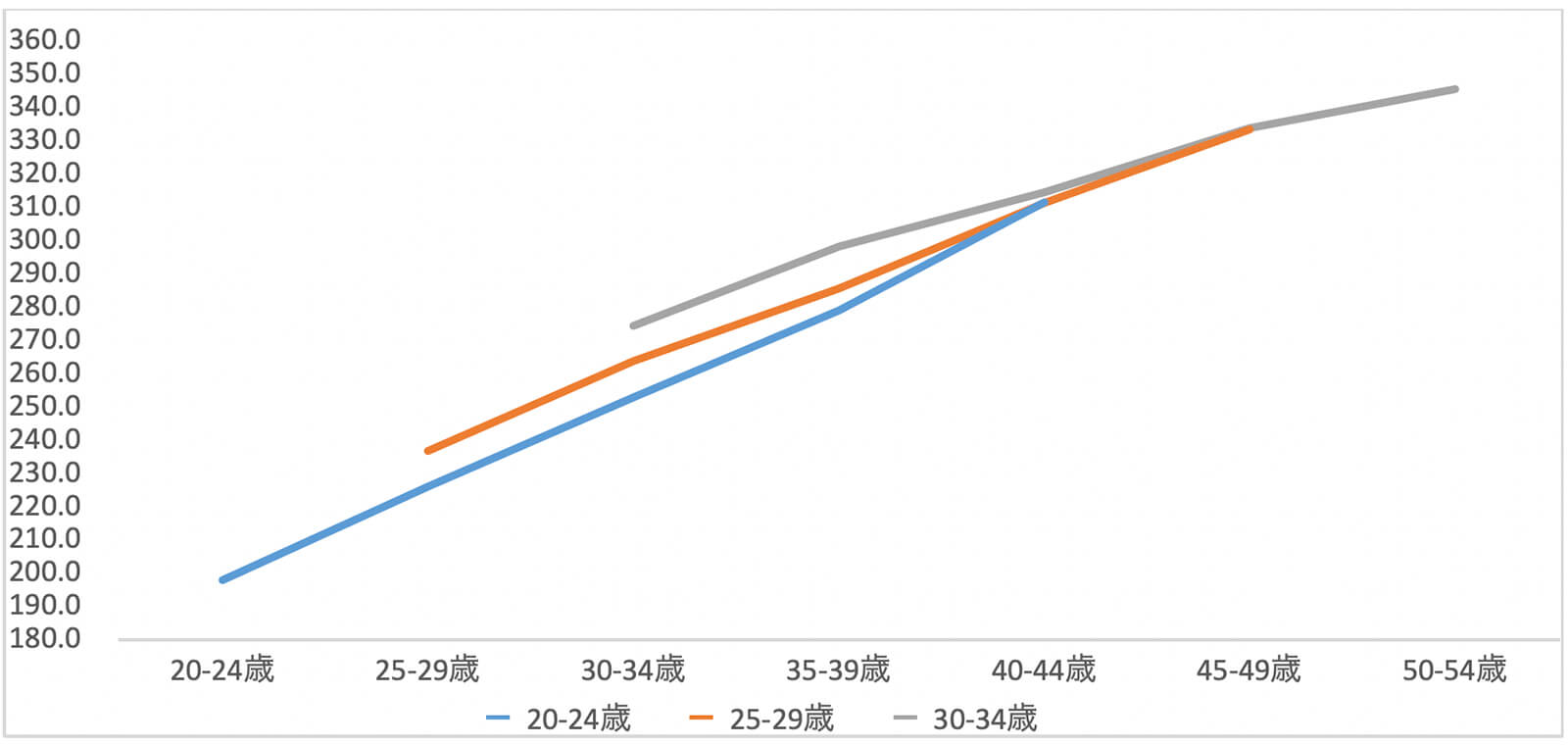

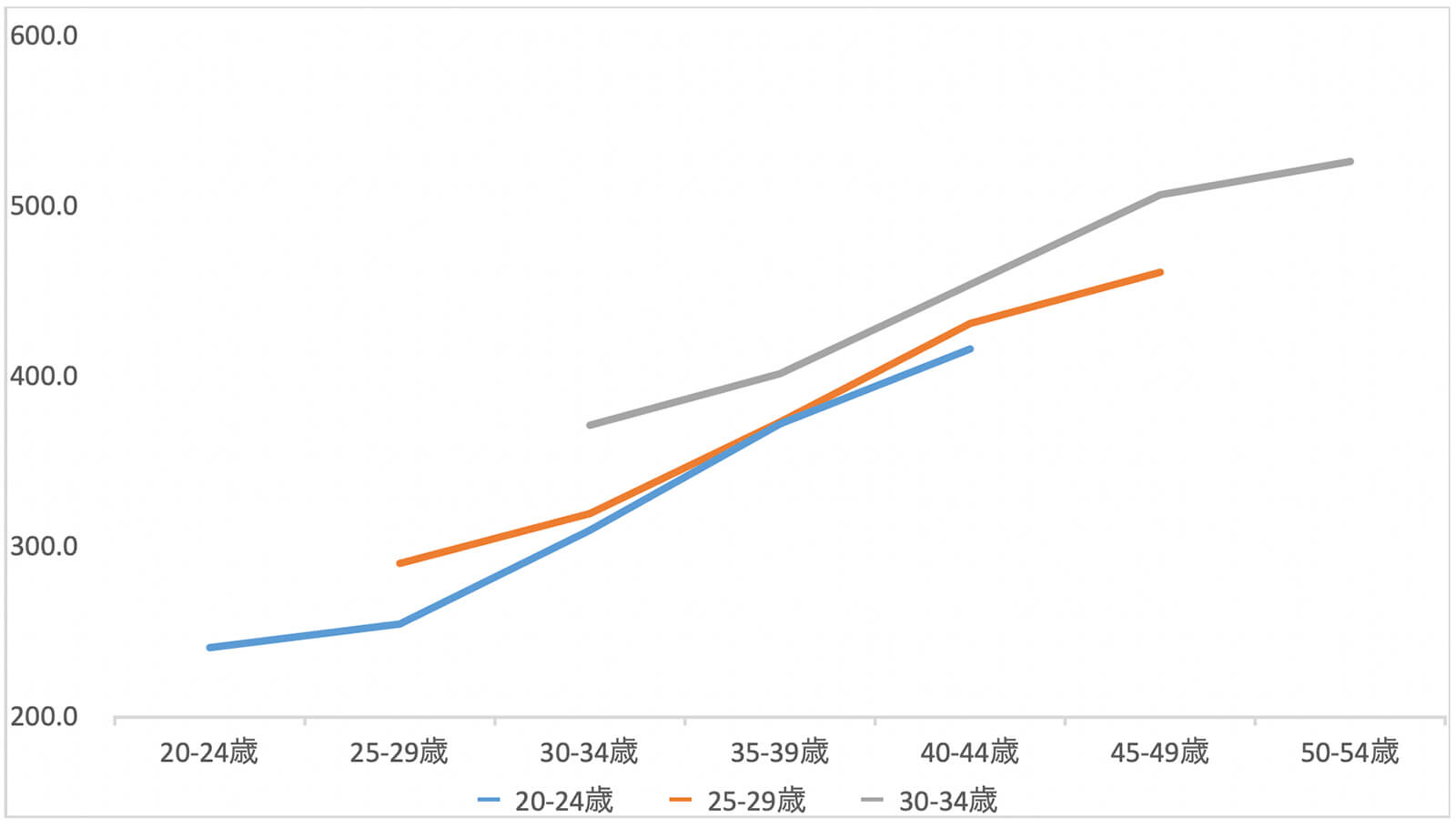

図2、図3は、全体の状況を一目でわかってもらうために、企業規模計のコーホート別の賃金プロファイルを描いたものである。コーホートは2000年時点で「20-24歳」「25-29歳」「30-34歳」の三つのグループに限った。「50-54歳」までの変化が追えるコーホートだからである。これ以上のコーホートでは、「55-59歳」以降の賃金も含まれ、それらの賃金は役職定年、異なる人事制度の適用、出向、転籍などの結果、大きな変化(低下)が想定され、個別賃金の変動を観察するにはふさわしくないと考えたからである。

表1と図2は、男子高卒で2000年に「20-24歳」、「25-29歳」、「30-34歳」のカテゴリーにいた労働者の5年ごとの賃金の推移を示している。表2と図3は、男子大卒の賃金の推移である。調査産業計、規模計の数字である。

| 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20-24歳 | 197.9 | 226.0 | 252.8 | 278.9 | 311.4 | ||

| 25-29歳 | 236.7 | 263.7 | 285.5 | 311.2 | 333.3 | ||

| 30-34歳 | 274.3 | 298.1 | 314.4 | 333.7 | 345.4 |

| 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20-24歳 | 240.9 | 254.8 | 309.9 | 372.4 | 416.4 | ||

| 25-29歳 | 290.4 | 319.7 | 373.5 | 431.4 | 461.5 | ||

| 30-34歳 | 371.6 | 401.9 | 454.3 | 507 | 526.6 |

これらの図表から読み取れることは単純なことである。2000年からの20年間、個々のコーホートの労働者が受け取る賃金は上がってきた。停滞もしていないし、ましてや下がってもいない。

次に、2000年、2001年、2002年にそれぞれ「20-24歳」「25-29歳」「30-34歳」であった労働者の賃金の推移を見ていこう。実数ではなく、最初の年を1.000として指数で示す。調査産業計ではあるが、規模別に分ける。男子高卒と男子大卒は同じである。

表3で、2000年から2020年までのコーホート別の、男子高卒の賃金の動きを見ると、次の点を指摘できる。第1に、いずれのコーホートであっても、賃金は上がっている。10-99人規模の「30-34歳」の上がり方は他のコーホートに比べて、かなり小さいが、しかしそれでも増えている。第2に「20-24歳」コーホートの上がり方が他のコーホートに比べて大きい。これは、おそらくは、年齢の若いうちに、賃金を大きく上げるという賃金政策の結果だと考えられる。第3に、賃金の上昇率(年率)に着目すると、「20-24歳」層は、どの規模でも2%を上回り、「25-29歳」は1.5%前後(ただし、1000人以上では2%)、「30-34歳」は1%前後となる。第4に、大企業ほど、毎年の賃金上昇率は高い。

| 2000年 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 年率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 20-24 | 1.000 | 1.142 | 1.277 | 1.409 | 1.574 | 2.292 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.114 | 1.206 | 1.315 | 1.408 | 1.726 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.087 | 1.146 | 1.217 | 1.259 | 1.159 | |||

| 1000- | 20-24 | 1.000 | 1.173 | 1.328 | 1.490 | 1.685 | 2.644 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.161 | 1.286 | 1.435 | 1.513 | 2.091 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.139 | 1.234 | 1.322 | 1.342 | 1.483 | |||

| 100-999 | 20-24 | 1.000 | 1.133 | 1.262 | 1.387 | 1.548 | 2.208 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.118 | 1.203 | 1.300 | 1.416 | 1.753 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.075 | 1.146 | 1.201 | 1.263 | 1.175 | |||

| 10-99 | 20-24 | 1.000 | 1.132 | 1.254 | 1.361 | 1.505 | 2.064 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.079 | 1.144 | 1.214 | 1.308 | 1.353 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.053 | 1.077 | 1.120 | 1.176 | 0.814 |

| 2000年 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 年率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 20-24 | 1.000 | 1.058 | 1.286 | 1.546 | 1.729 | 2.774 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.101 | 1.286 | 1.486 | 1.589 | 2.343 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.082 | 1.223 | 1.364 | 1.417 | 1.758 | |||

| 1000- | 20-24 | 1.000 | 1.444 | 1.512 | 1.855 | 2.060 | 3.679 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.512 | 1.552 | 1.810 | 1.913 | 3.297 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.389 | 1.435 | 1.595 | 1.645 | 2.519 | |||

| 100-999 | 20-24 | 1.000 | 1.161 | 1.392 | 1.637 | 1.903 | 3.269 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.234 | 1.422 | 1.635 | 1.788 | 2.949 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.220 | 1.367 | 1.519 | 1.625 | 2.457 | |||

| 10-99 | 20-24 | 1.000 | 1.130 | 1.346 | 1.533 | 1.691 | 2.661 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.175 | 1.361 | 1.487 | 1.651 | 2.540 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.180 | 1.232 | 1.285 | 1.423 | 1.778 |

表4で男子大卒の賃金の動きをみても、男子高卒で見られたものと同じ4つの特徴を指摘できる。ただ、賃金上昇率は高卒以上となり、各コーホートで1%近く上回る。「20-24歳」が2%後半から3%後半まで、「25-29歳」が2%後半から3%、「30-34歳は2%弱から2.5%となる。また、賃金の上がり方がかなり小さいというコーホートは見当たらない。

次に2001年を見てみよう。表5は2001年から2021年までの男子高卒のコーホート別の賃金変化率を見たものである。これによると、2000年から2020年までを見た表3で指摘した4つの特徴を、そのまま読み取ることができる。10-99人規模の「30-34歳」の上がり方は他のコーホートに比べて、かなり小さいが、しかしそれでも増えているという特徴も同じである。

| 2000年 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 年率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 20-24 | 1.000 | 1.157 | 1.267 | 1.426 | 1.564 | 2.260 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.111 | 1.196 | 1.311 | 1.405 | 1.715 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.079 | 1.122 | 1.207 | 1.263 | 1.173 | |||

| 1000- | 20-24 | 1.000 | 1.194 | 1.335 | 1.496 | 1.662 | 2.571 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.153 | 1.273 | 1.398 | 1.523 | 2.125 | |||

| 30-34 | 0.903 | 0.973 | 1.013 | 1.095 | 1.176 | 1.332 | |||

| 100-999 | 20-24 | 1.000 | 1.132 | 1.251 | 1.410 | 1.540 | 2.183 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.102 | 1.184 | 1.302 | 1.411 | 1.735 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.075 | 1.146 | 1.201 | 1.263 | 1.175 | |||

| 10-99 | 20-24 | 1.000 | 1.153 | 1.231 | 1.376 | 1.501 | 2.051 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.086 | 1.140 | 1.233 | 1.305 | 1.341 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.056 | 1.071 | 1.120 | 1.171 | 0.793 |

表6で男子大卒を見てみよう。

| 2000年 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 年率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 20-24 | 1.000 | 1.187 | 1.440 | 1.724 | 1.876 | 3.195 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.242 | 1.453 | 1.677 | 1.751 | 2.842 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.216 | 1.383 | 1.510 | 1.532 | 2.155 | |||

| 1000- | 20-24 | 1.000 | 1.218 | 1.536 | 1.876 | 2.018 | 3.574 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.297 | 1.561 | 1.803 | 1.840 | 3.095 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.234 | 1.447 | 1.580 | 1.590 | 2.345 | |||

| 100-999 | 20-24 | 1.000 | 1.165 | 1.391 | 1.615 | 1.815 | 3.024 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.199 | 1.404 | 1.581 | 1.731 | 2.780 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.199 | 1.349 | 1.447 | 1.532 | 2.156 | |||

| 10-99 | 20-24 | 1.000 | 1.157 | 1.336 | 1.553 | 1.717 | 2.740 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.207 | 1.318 | 1.530 | 1.639 | 2.501 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.177 | 1.236 | 1.356 | 1.434 | 1.817 |

これによると、2000年から2020年までを見た表4で指摘した4つの特徴を、そのまま読み取ることができ、賃金上昇率が男子高卒を1%近く上回るという特徴も同じである。

最後に2002年から2022年までの変化を見よう。表7は2002年から2022年までの男子高卒のコーホート別の賃金変化率を見たものである。

これによると、2000年から2020年までの男子高卒の賃金変化を示した表3で指摘した4つの特徴をここでも見ることができる。ただ10-99人規模の「30-34歳」だけでなく、100-999人規模の「30-34歳」でも、賃金の上がり方が小さくなっている。とはいえ、減っているわけではない。

| 2000年 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 年率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 20-24 | 1.000 | 1.172 | 1.304 | 1.461 | 1.610 | 2.410 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.144 | 1.227 | 1.356 | 1.458 | 1.900 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.100 | 1.142 | 1.225 | 1.288 | 1.272 | |||

| 1000- | 20-24 | 1.000 | 1.170 | 1.338 | 1.521 | 1.702 | 2.696 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.148 | 1.278 | 1.421 | 1.542 | 2.191 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.152 | 1.211 | 1.307 | 1.388 | 1.653 | |||

| 100-999 | 20-24 | 1.000 | 1.168 | 1.289 | 1.437 | 1.596 | 2.365 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.140 | 1.217 | 1.331 | 1.450 | 1.876 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.090 | 1.128 | 1.135 | 1.220 | 0.997 | |||

| 10-99 | 20-24 | 1.000 | 1.173 | 1.278 | 1.422 | 1.555 | 2.233 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.141 | 1.174 | 1.303 | 1.390 | 1.659 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.069 | 1.079 | 1.157 | 1.211 | 0.964 |

最後に2002年から2022年までの男子大卒の変化を表8で見よう。

| 2000年 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 年率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 計 | 20-24 | 1.000 | 1.191 | 1.435 | 1.715 | 1.920 | 3.316 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.247 | 1.449 | 1.671 | 1.784 | 2.936 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.206 | 1.357 | 1.486 | 1.528 | 2.141 | |||

| 1000- | 20-24 | 1.000 | 1.205 | 1.498 | 1.837 | 2.054 | 3.663 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.290 | 1.507 | 1.782 | 1.940 | 3.369 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.234 | 1.399 | 1.523 | 1.604 | 2.392 | |||

| 100-999 | 20-24 | 1.000 | 1.172 | 1.383 | 1.614 | 1.872 | 3.185 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.202 | 1.426 | 1.598 | 1.749 | 2.836 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.167 | 1.323 | 1.449 | 1.526 | 2.136 | |||

| 10-99 | 20-24 | 1.000 | 1.186 | 1.389 | 1.571 | 1.801 | 2.984 | ||

| 25-29 | 1.000 | 1.238 | 1.349 | 1.504 | 1.606 | 2.396 | |||

| 30-34 | 1.000 | 1.186 | 1.258 | 1.357 | 1.402 | 1.705 |

これによると、2000年から2020年までを見た表4で指摘した4つの特徴を、そのまま読み取ることができ、賃金上昇率が男子高卒を1%近く上回るという特徴も同じである。

以上、表4から表8まで、「20-24歳」「25-29歳」「30-34歳」の5年ごとの賃金の変化率を見てきたが、次のようにまとめることができる。男子高卒、男子大卒ともに、第1にいずれのコーホートであっても、賃金は上がっている。ただ、男子高卒では、「30-34歳」の賃金の上がり方が、10-99人規模では、場合によっては100-999人規模でかなり小さいことがある。しかし賃金が下がっているわけではなく、上がっている。第2に「20-24歳」コーホートの上がり方が他のコーホートに比べて大きい。これは、おそらくは、年齢の若いうちに、賃金を大きく上げるという賃金政策の結果だと考えられる。第3に賃金の上昇率(年率)に着目すると、男子高卒では「20-24歳」層は、どの規模でも2%を上回り、「25-29歳」は1.5%前後(ただし、1000人以上では2%)、「30-34歳」は1%前後となる。男子大卒ではそれらを1%近く上回る。「20-24歳」が2%後半から3%後半まで、「25-29歳」が2%後半から3%、「30-34歳は2%弱から2.5%となる。第4に大企業ほど、毎年の賃金上昇率は高い。

極めて大胆な仮説に基づいた、限られた分析であるが、個々の労働者の賃金はこの20年間下がっていたわけでも、停滞していたわけでもなく、上がっていたと推測できる。男子高卒では年率にして1%前後から2%強、男子大卒では2%弱から3%後半の上昇である。

表9はこの間の名目国内総生産と成長率(年率)を示す。20年後とは2020年、2021年、2022年のことである。それぞれ535兆円が539兆円へ、531兆円が552兆円へ、524兆円が559兆円へと変化したことを示す。名目の経済成長率は年率でそれぞれ0.041%、0.193%、0.326%となる。

| 20年後 | 成長率 | ||

|---|---|---|---|

| 2000年 | 535,417.7 | 539,808.2 | 0.041 |

| 2001年 | 531,653.9 | 552,571.4 | 0.193 |

| 2002年 | 524,478.7 | 559,710.1 | 0.326 |

資料出所:内閣府経済社会研究所(https://www.esri.cao.go.jp/)に2024年2月16日にアクセスしてデータを入手した。

この20年間、日本経済が停滞していたことは明らかである。これに対し、男子労働者の賃金は、毎年、高卒では1%前後から2%強、大卒では2%弱から3%後半、上がってきていた。年齢とともに、生計費が増大するので、1~3%程度の賃金アップで生活が豊かになっていくという実感を得ることはないだろう。だが、そこそこの暮らしができていると感じることはできよう。とりわけ、Hara=Kawaguchi (2008)、仁田=篠崎(2008)が示すように、労働組合の賃金効果が2000年代で見られるようになっていることを考えれば、組織労働者は、表4から表8でみた賃金上昇率を上回る額を得ていると考えられ、自らの暮らしぶりに、十分とはいえないまでも、まあ満足していたのではないか。

男子労働者の賃金は、この20年間、下がっていたわけでも、停滞していたわけでもなく、年率1~3%の割合で上がっていた。経済も、そして平均賃金も停滞し、賃金プロファイルの傾きは下がっていたにもかかわらず。したがって、一般的に流布している言説とは異なり、労働者は、そこそこの暮らしができていると感じていたはずである。豊かになっていったという実感が伴わなかったとしても。これがここまでの分析から仮説的に見えてくる姿である。この図柄は、組織労働者に、よりあてはまろう。

私は、こうした日常が組織労働者、ユニオン・リーダーたちに広まったことが、90年代末から2010年代後半までの「消えてしまった春闘」の大きな要因ではないかと考えている。就職氷河期、中高年のリストラ、リーマン・ショックによる雇用不安などを経験した組織労働者が、そこそこの暮らしを守るために、ベース・アップを控える。一定水準の暮らしを守りつつ、将来、いつ来るかもしれない雇用不安に備える。こうした考え、行動様式は、組織労働者、ユニオン・リーダーにとっては、一定の合理性を持つだろう。

だが、この図柄は、非正規労働者には当てはまらない。また、未組織の中小企業で働く労働者には、欠けた図柄が描かれるだけだろう。彼らは毎年1~3%の賃金上昇をもたらすような制度的仕組みを持っていない、あるいは不十分な制度しかもっていない。春闘によるベース・アップの世間相場が形成されなければ、自分たちの賃金が上がっていくという展望をはっきりとは持つことはできない。

彼らの置かれた状況を、ユニオン・リーダー、とりわけ大企業を組織する労働組合のリーダー、大規模な産業別組織のリーダーたちはどう考えていたのだろうか。彼らに積極的に組織化を働きかけていたのだろうか。労働組合は、中央政府、地方自治体の場で、労働者代表として、意見を求められる場面が多くなっている。そこでは、労働組合の「社会的責任」を踏まえて、発言することが求められているのだろう。日本社会の暮らし向きを良くしていくための発言や行動は、政策参加の場面だけに限られるわけではないと思う。日本の賃金水準の改善に関する、労働組合の「社会的責任」を考える必要はないのだろうか。

(1) 一般労働者とは「常用労働者(期間を定めずに雇われている労働者、または1ヶ月以上の期間を定めて雇われている労働者)で、短時間労働者(一日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い、あるいは同じだが一週の所定労働日数が少ない労働者)以外の労働者」のことである。

(2) 標準労働者とは「学校を卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務しているとみなされる労働者」のことである。